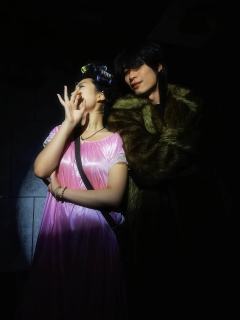

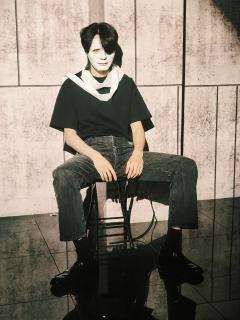

“生活无非是从一个屋,走到另一个屋,上演一场场不同的故事,只是演到最后,甚至忘记了自己是谁。” 🌟类型:欢乐/沉浸/立意 🌟本场演职人员:rebel、泰罗、倩倩 🌟时长:5H 特别鸣谢财总的助力,让我兜兜转转后得以补课青丘大名鼎鼎的《屋》,算是弥补了我剧本人生的一大缺憾。 《屋》作为三年前的老本,能在双平台维持九分的高分,足以说明其含金量,毕竟其余九分神作不是推理本便是情感本,而《屋》在一众欢乐立意本中杀上榜倒也算出人意料。 剧本本身阅读体量非常小,总体时长五小时左右,集欢乐、互动、演绎、情感沉浸、立意、悬疑于一体,是个标准的下班本,非常适合E人宝宝来体验。不清楚其他地方是怎么开的,青丘是将《屋》改编成了偏话剧风的强交互本,前期可谓是要多欢乐有多欢乐,甚至开场半小时剧本都不用翻开,先来一把简易版德州扑克和一场惊心刺激的拍卖,至于为什么?那都不重要,主持人让干啥,跟着做就完事! 虽说剧本是常规的分幕式阅读,但实际每一幕的割裂感相当重,从第一幕到最后一幕,每幕的起承转合都异常荒诞与抽象,因此复盘时rebel说他们干脆将这种荒诞感进行到底,于正式开场前录下玩家大声喊出的“大家翻页”的音源,用作整场游戏过程中继续阅读的提示音,本场我便是那位自告奋勇录音的幸运儿,以至于之后每幕听到自己的声音时,都笑到扶额,我愿称之为该本最画龙点睛的改编。 由于是老本,所以会存在一些小问题,例如半场过后的凶案还原略显无聊与多余,好在rebel他们弱化了这部分的推理,以NPC穿插演绎的形式帮助大家了解真相,这点优化得很好;再比如凶案之后两幕的人物生平回忆和故事分享令人昏昏欲睡,好在rebel限制了每人三分钟的分享时长,外加强引导Q&A,才勉强没让人觉得这趴坐牢。 如果说在结局收尾之前,《屋》整体给我的感觉大概在8.3分左右,那么最后拔高的立意和人均手握喇叭宣泄心中不平的高(发)光(癫)才让我真正认可它9分的实至名归。 最后,照例感谢一下虹口青丘三位NPC老师的陪伴,恰到好处的微表情和声情并茂的演绎总能让我深深代入他们所呈现的角色弧光中,再一次验证了我曾说过的,每次来青丘都是完美的顶级体验。 ————————怪奇碎碎念———————— 虽然《屋》并非情感本,但开场前一天rebel还是给我们做了心测,简单分了下角色,我所拿的屋靛是一位人生底色为孤独的“独行侠”,他的生平虽然与我大相径庭,但却莫名触动到我,令我想起了过往这些年的心路历程。 “一个人,也挺好。” “病好了,习惯改不了,屋里不能有阳光,但却要灯火通明,因为孤独如果再加上黑暗,就只剩绝望。” 学生时代的我在某种程度上与年禧很相似,是别人口中的老实人,总想着外界的纷繁热闹与我无关,总想着我应当生来就是个孤独的人,我也总会刻意隐藏自己内心的失落与黯然,但这些都比不过最重要的一点——我不爱讲话,我会对着画作和玩偶自言自语,那种感觉令我很满足,当然我不似年禧那般对艺术有着超高天赋就是了。 时至今日,我依然觉得我是孤独的,尽管接触剧本杀的这些年,我认识了非常多志同道合的小伙伴,也不乏一些能说上心里话的知己,但我脑海中总时不时浮现两行字:“每个人都是他人生命中的过客,这趟名为人生的旅程,没有人能陪你一直走到底”。 记得十多年前非主流时期,我很喜欢这样一句话:“感谢你的陪伴,尊重你的离开”,我想人生就是不断拥有和失去的过程,要学会习惯离别,也要学会习惯孤独,我虽然并非理性之人,但我总能很快让自己走出情绪的低谷,抬头继续往前走。 “朋友很多,兄弟只有你一个呀。” 我有一位相识近二十载的发小,我同他的关系勉强可以类比年禧与小杰,但并不完全相同,因为在我与他的这段友情里,我属于是付出比较多的一方,尤其那些年我与他吃喝玩乐的花销一应皆由我出,现在回想,我似乎从来没想过跟他提AA,我想的仅有,这是我的朋友,对他好是应该的,却没意识到我们的关系早已在无形中不再对等。 想起很多年以前,他曾在QQ发过这样一条个签:“对我来说,你永远是意义非凡的那一个”,或许因着他这句话,我掏心他肺包容了他多年,可是成年人的世界不是绿野仙踪,当牵扯金钱利益纠纷时,再深厚的情谊也会如一盘散沙般逝于风中,不过我并不后悔曾经与他交好,毕竟年少时的欢愉与相伴都是真实美好的,人之所以为人,便是要坦然接纳过去的自己,而非否定。 “人类还有一种感情习惯,分别越久,就越会珍惜以前的日子。” 我是一位极度念旧的人,总会在四下无人时忆往昔,偶尔还会看着某些建筑物和场景模拟推演曾经历过的一切。我常跟身边人自嘲,我这人有个最大的毛病便是记性太好,会记得与每个人相识的第一面,也会记得诸多不起眼的鸡毛蒜皮的小事,这其实相当痛苦,因为若是未来某天偶然提起某件早已掩埋于岁月长河中的往事,周围人的神情却是迷茫不解时,内心的凄凉仿若在西伯利亚吹了十年冷风。 似乎每次与老友重逢,都有聊不完的话题,恨不能将好友缺失的那些年的陪伴,在一朝一夕间补全,好在我坚信一句话“离别是为了更好的重逢”,所以纵使每次都不舍别离,却不会过分难过,毕竟人生短短几十载,只要有心,无论身处何方我们都能找寻到彼此。 “人类才是最厉害的百变体,你可以单纯简单,也可以世故圆滑,这些变化都很容易?” “这是我吗?” 当身处某个环境太久,人是有概率被同化的,甚至有可能逐渐变成自己曾经最讨厌的模样,换句话说,人总是要向生活低头的。想起从前还未毕业时,心中总有各种天马行空的理想与抱负,可现实往往很残酷,我活不成真正的浪子,只能眼睁睁看着自己被生活磨平棱角,然而这些变化并非一蹴而就,在潜移默化转变的过程中,杀死的又何尝不是过去的自己? “只有孤独的时候,才是真实的自己。” 人无法逃避孤独,毕竟谁也不能保证自己永远有人陪,既然躲不掉,为何不试着去接受? 从小到大,我被冠以的标签屈指可数,无非是温柔、老好人、内向,太多人说我的人生底色是良善,于我而言不过是性格使然,尽我所能向身边人释放善意。不记得是谁曾说我的性格很讨喜,如果TA没有对象,说不定会考虑我,那时我无奈笑笑,回了一句承蒙你的厚爱,可我并不寄希望于这世上会有一个人来爱我,我倒宁可被自己永远深爱,就像《水仙》的泉一样。 “为什么我们不能随心所欲的成为一个病人了呢?” 都说千人千面,可有多少人的那一面是违背本心所戴上的面具? 硬币尚有两面,骰子更有六面,那又是谁定义的人只能有一面? 兔子急了尚且知晓咬人, 老实人就活该被欺负吗? 那么屋又是什么? 是遮风避雨的家的港湾? 是束缚自由的枷锁囚笼? 是不愿承认的虚假自己? 是桎梏理想的黑色梦魇? 是精神病患的终极幻想? 管它是什么,勇敢大步走出去, 大声呐喊,与不公的命运抗争, 外面的世界或许并不尽如人意, 总要学着接受任意一面的自己, 但在那之前,有个大前提—— 请务必要杀掉单色的自己!!!

千岛 App 内打开

千岛 App 内打开

评论